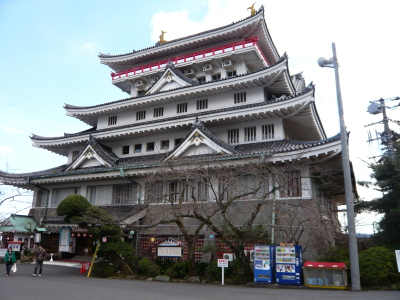

――あの日のことは、よく覚えていない。 何度も浸かった温泉の暖かさと、えらく天気が良かったくせに、気温は肌寒くて春先とは思えなかったことだけが思い返される。 それは、逆を返せば、それ以外のことを思い出したくない、そんな心の現われなのかもしれない。 そう。 脳裏に焼きついて離れない。 ただ一つの記憶。 「温泉旅行に行こう」 言い出したのは、壬鉄だった。 疲れていた我々は、その計画に乗り、旅行計画は着実に決まっていった。 そして。三月某日。 我らがFMM慰安強化合宿という名の温泉旅行に、三人で熱海に出かけたのだ。 旅行先で迎える事柄など、このときの三人に知る由もなく―― 〜〜FMMコーポレーション特別企画〜〜   もちろん、旅行そのものは楽しみだった。 まさか、あんなことが起ころうとしていることが、神である我々に事前に分かろうはずもない。 そう、旅行を企画した壬鉄だけでなく、天舞も、totoも、ありていに言ってはしゃいでいたと思う。 到着した列車に乗り。 ホームで買った駅弁を食べつつ、ばかばかしくもどうでもいい話をしながら、熱海に着くのを待つ。 熱海。 今ではその単語自体に戦慄を覚えてしまうというのに、このときの我々は気楽なものだったと、つくづくそう思う。  壬鉄の持ってきた旅行用のパンフレットを見ながら、行き先を模索する。 「熱海城って行ってみない?」 「へー、そんなお城あったんだ。聞いたことなかったなあ」 「よーし、行ってみよう行ってみよう」 熱海城の話を、誰が最初にしたのだろうか。 ああ、何も知らなかった我々。このとき熱海城に行かなければ、あんな惨劇に出くわすこともなかったろうに。  熱海を走る観光周遊バスで、熱海城へ。 なぜかバスの中では、乗客が呪文のように何かを唱えていた。 ボランティアの観光ガイドがマイクで話す。 「さぁ、皆さんもご一緒に。熱海、あたみ、あたのみみ!」 「熱海、あたみ、あたのみみ!」 「あたのみみ!」 「あたのみみ!」 ……何だというのだろう。 きょとんとしながらも、観光ガイドの刺すような視線に耐え切れず、同様の呪文を唱える我々。 「あたのみみ」「あたのみみ」 おかしい。 明らかにおかしい。 少しずつ、気分が悪くなってゆく。 最初は車酔いかと思ったのだけれども、それにしてもどうもおかしい。お香のような何かが、鼻につく。 まるで鼻から入って耳の奥を引っかくような、えもいわれぬ匂いで、頭がぼうっとしてくる。 見ると、壬鉄もtotoも、同様にすぐれない顔色をしている。 「……降りよう」  「……なんだったんだろう、あれ」 不安な気持ちになりつつも、熱海城で我々三人は下車した。 来てはいけないところに来てしまったのではないだろうか。そんな漠然とした感覚が、背中に張り付いたように離れない。 せっかくの慰安旅行なのに。 我々の中に流れた暗いイメージを知ってか知らずか、totoが声を上げた。 「とりあえず、中に入ってみよう」  天守閣からの風景は、陳腐な単語ではあるが絶景だった。 澄み切った青い空に、浮かぶ雲。鳶の鳴き声が響く以外には、ただ静かに景色が広がる。 肌寒ささえ、忘れ去るくらいの美しさだった。 かなたに見える初島、そして海の向こうで霞む大島。 一泊二日だから、明日は初島にでも行ってみようか。そんなことを話しつつ、天守閣から階下へと降りていった我々の前に。  大きなしゃちほこと、地下に続く階段があった。 「あれ? 地下にも展示があるみたいだ」 お城の中といえば、展望台と土産物屋と歴史資料の展示と相場が決まっている。 その割には、展示されていた歴史資料が少なく、全員が不満を感じていたのだ。 別に歴史の勉強に来たわけではないけれど、せっかくの観光地を堪能したいという思いが我々の中にあったのだろう。 まだ見たりない。まるで地下に誘われるかのごとく、FMMの三人は階段を下りていった。  「な、なんだこれ?!」 totoが悲鳴のような叫び声を上げる。 階下に下りた先に待ち受けていたのは、歴史資料の展示とは思えないものばかりだった。 天舞も、壬鉄も、呆然と立ちすくむ。もはや言葉もない。 totoはその場にへたり込んだ。あまりの禍々しさに、吐き気を覚えたらしい。 BGMのように、録音された雷鳴がスピーカーから流れている。 「こっ……この場所は……正気の沙汰とは思えない!!」 と、ふと気がついた。 おぼろげに漂っている、この匂い――バスの中で漂っていた、鼻から入って耳の奥を引っかくような、あの匂いと同じじゃないか!! (あたのみみ、あたのみみ……あたのみみ、あたのみみ……) 小さく、ほんとに小さく、かすかに、さっきの呪文が聞こえてくる。スピーカーから流れているのだろうか? それとも、展示のパーテーションの後ろから流れてくるのか? 唐突に、ここにいてはいけないということが分かった。本能的に理解したのかもしれない。 だが、その理解はほんの少し、遅かったようだ。 慌てて逃げ出す我々の後ろから、誰何の叫び声が聞こえてきた。 「誰だ!」 振り向く度胸など、我々三人にはなかった。いや、振り向いたらどうなるか分かったものではない、という危険な殺気を全員が感じたのだろう。 事実、誰何の声には、切迫した剣呑さがあった。  「はぁ、はぁ、はぁ……」 息を切らせながら、我々は熱海城から逃げ出した。 汗をぬぐう。この汗は走ったことによる汗なのか、それとも冷や汗なのか? 「ほんとに、何なんだろう――」 「熱海城の地下、さっきのバスと同じ匂いがしなかった?」 「あと、あたのみみって……」 不安が心をかき乱す。空は、海は、こんなにも綺麗なのに。 「そこのアンタら」 声をかけられ、我々一同はひるんだ。あんなことがあったあとだ。警戒するに決まってる。 声の主は、さきほど乗った周遊バスのガイドと同じ服装。ただ、その声は、明らかにこちらをガイドするという響きではなさそうだ。 「観光客だろ?」 「……ええ。どちらさまです?」 「悪いことは言わん。さっさと帰ることだ」 「え?」 「熱海の人間は、熱海城の地下のことを話したがらない。見てしまった観光客は――」 そういって、その謎のガイドは浜辺へ歩き出した。まるでついて来い、とでも言わんかのように。  「……年に何回かは」 浜辺を歩くガイドについていくと、そのガイドは独りごちるかのように口を開いた。こちらを振り返りもせずに。 「熱海城の地下を見てしまう観光客がいる」 歩を止めたガイドは、砂浜の一角を顎で示した。 「そうした不運な観光客の成れの果てだ」  そこには、砂浜を引っかいたような跡があった。 そう、それこそ人ひとり分くらいの大きさ。 砂に黒っぽく染みているのは――もしかして……血? 絶句した我々を尻目に、ガイドは帽子を被りなおし、道路の方へと歩いていった。 路上には周遊バスと、観光客の一団が見える。あのあたりには貫一お宮の像があったから、そのガイドの最中に我々の言葉を聞きとがめたのかもしれない。 「いったい、熱海に何が……」 ガイドの脅し文句とも取れる忠告だったが、それでも我々は帰る気などさらさらなかった。 なにせ、熱海には着いたばかりだ。温泉だって入っていない。そもそも宿でチェックインすらしていないじゃないか。 心臓は不安と恐怖でどきどきと拍動していたが、我々は帰ることなく、宿に向かった。  チェックインを済ませ、宿の部屋に荷物を置くと、やっとひと心地ついた気分になる。 きっと、熱海城からの一件は、ちょっとしたサプライズだったんだろう。 そう自分たちに言い聞かせ、我々はさっそく露天風呂に浸かって、日々の疲れと、先ほど感じた不安を洗い流した。 温泉に幾度か浸かり、晩の食事を食べ終えたころには、日中に起きたことなど話のネタとして笑い飛ばせるくらいになっていた。 ――だが。 翌朝。朝食の準備に、仲居さんが部屋に来たときのことだった。  「お客さんたちは、今日はどこかに行かれるんですか?」 「そうですねぇ、熱海城は昨日見に行ったんで――」 このときに、仲居さんの表情が変わったことに、我々は誰一人として気がつかなかった。 「……熱海城に、いらしたんですか……」 「へんな展示とかいっぱいあって。横にある秘宝館もかくや、でしたよ。あはは」 「……お客さん、もしかして……」 配膳をしていた仲居さんが、ゆらり、と立ち上がる。 「……見ましたね?」 「え? なんのことです?」 「地下……」 我々の脳裏に、昨日浜辺でガイドから言われたことが蘇る。  (熱海の人間は、熱海城の地下のことを話したがらない。見てしまった観光客は――) (そうした不運な観光客の成れの果てだ) 「い、いや。見てませんよ。熱海城の地下なんて。なぁ? ははは――」 「嘘だッ!!」 茶碗が飛んできた。 殺気じみた仲居さんから我々は逃げ出す。 「あたのみみ、あたのみみッ!」 奇声のような叫び声に呼応し、旅館の従業員と思しき人々が、同じように我々を追いかけてきた。  各自、それぞれ鞄を引っつかんで、全力で走り出す。 後ろを振り返ると、追いかけてくる人数はどんどんと増えてゆく。 「な、なんとかしないと……!」  走りながら目に入った消火器を引っつかんで、後ろから追いかけてくる従業員に噴射する。 幸い、中は粉状の消化剤だったので、煙幕のように通路内に広がり、充満する。 「い、今のうちに!」  空になった消火器を振り回して、我々は走った。 「あたのみみ!」「あたのみみ!」「あたのみみ!」 背後からは、まるで地獄の呪詛のように、謎の呪文を口にしながら旅館の従業員が追ってきている。 厨房から持ち出したのか、刃渡りが20cmもあろうかという包丁が飛んできて、あわやというところで足元の床に刺さる。 我々は声にならない悲鳴を上げた。 ロビーへと続く階段を降りると、出口にはすでに一団が待ち構えていて、こちらを捕まえようとしている。 「ダメだ! こっちから!」 totoが指差す先には、裏道へと続く通りが見える大窓があった。 「くそっ!!」 壬鉄が手近にあった椅子を窓に叩き付ける。 大きな窓はいともあっさりと割れ、退路を確保してくれた。  路地の階段を駆け上れば大通りだ。そのまま道沿いに走れば、駅に着ける。 とはいえ、普段から運動しなれない我々には、すでに走り続ける力など残ってはいなかった。よたよたと、息を切らせながら階段を上るのが精一杯だ。 その上、追っ手は旅館からだけではなく、その付近の住民も、手に手に物騒なものを掴んでこちらへと迫ってくる。 何とか、何とか足止めしなければ――!  やけくそのような気持ちで、手近にあった温泉汲み上げ用のポンプに空の消火器を叩きつける。 熱湯が吹き出て足止めになるかと思ったが、出てきたのは適温の温泉だった。勢いよく道路にお湯が流れ出て、湯溜まりを作った。 もう、追いかけてくる集団との距離が短くなってきた。追いつかれたら――。  辺りを見渡す我々に飛び込んできたものは、天の行幸なのかもしれない。 急いで配電盤をこじ開けると、中に入っていたケーブルを引きずり出し、湯溜まりの中に投げ入れる。 激しいスパークとともに、追っ手たちのうめき声とも怒号ともつかない叫びがあがった。 もたらした結果がどんなものだったか、我々には知る由もない。振り返ることなく、脱兎のごとく駅へと一目散に逃げ出していたのだから。  ほうほうの体で熱海駅に戻ってきた我々は、観光や土産物色などすべてを放棄して、発車直前の東京行きの列車に飛び乗った。 外からは見えない位置で三人揃って縮こまり、息を殺して列車が熱海市外に出るまで肩を寄せ合っていた。そして、助かったことが分かると、大きく息を吐いて、その場に座り込んだのだった。 それでも、東京駅に到着するまでは、我々は押し黙ったまま窓の外を見たり、列車内を見渡して警戒したりと、挙動不審な行動を繰り返していた。 東京駅についた我々の安堵といったらなかったろう。 きっとここまでは、もう追ってこない。 熱海。 この単語の恐ろしさを噛み締め、我々FMMの三人はそれぞれの家に帰るべく別れた。 この旅行の一件は、この悪夢のような出来事は、心にしまっておくことにした。 誰が、こんな話を信じるというのだろう? そして、誰に話せばいいというのだろう? 忘れてしまおう。そうして、普段の日常に戻ろう。慌しくもストレスに満ち溢れた日常へ。 「あたのみみ」 ただ、東京駅で皆と別れてから、すれ違いざま何者かに発せられたこの言葉が、耳について離れない。 もしかしたら――。 この話はフィクションであり、実在の人物、団体、事件などにはいっさい関係ありません。 FMMのメンバーが行った熱海旅行を大幅に脚色して、ホラーサスペンス調にしているだけなので、本当の熱海でこんなことは起きません。風光明媚なとてもいいところです。 タイトルに深い意味はまったくありません。また、タイトルをそれっぽくしただけであり、「ひぐらしのなく頃に」ともまったく関係がありませんのであしからず。 |